Храм Преображения Господня в Чечерске выстоял в годы богоборчества и войны

Чечерская Спасо-Преображенская церковь в кровавые 40-е

Из всех церквей, когда-то украшавших Чечерск, до наших дней сохранился только храм Преображения Господня. Он богат большой интересной историей.

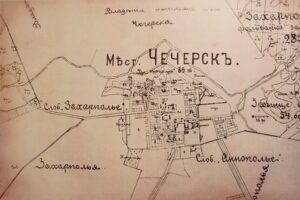

Доподлинно известно, что у храма был предшественник – деревянная Спасская церковь. Сведения об этом находим в Инвентаре Чечерского староства 1726 года на стр. 27. (“Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, хранящихся в центральном архиве в Витебске и изданные под редакцией и. д. архивариуса сего архива Дм. Ив. Довгяло. Выпуск 28. Витебск. Губернская Типо-Литография. 1900 год”).

Что касается священников, служивших в Спасской церкви, то в 1710 году был посвящен в священический сан православным Могилевским епископом Сильвестром (Четвертинским) Петр Бекаревич. С 1759 года к Спасской церкви назначен Мартин Петрович Бекаревич. В 1780-м году священник Григорий Мартинович Бекаревич присоединился к Православию и был настоятелем здесь до самой своей кончины.

Во второй половине 18-го века вместо Спасской была построена каменная Спасо-Преображенская церковь по заказу графа Захара Григорьевича Чернышева в архитектурном ансамбле с другими храмами. По поводу даты постройки существует несколько версий. Московский историк архитектуры И. Н. Слюнькова утверждает, что он был возведен в 1779 году. А вот белорусский исследователь архитектуры В. А. Чантурия считает, что год постройки – 1783-й. По поводу автора проекта храма тоже возникли разночтения. Разные исследователи называют имена Франческо Бартоломео Растрелли, Василия Баженова и Джакомо Кваренги. К слову, большинство исследователей склоняются именно к последней версии.

В 1816 году в храме служил священник Иоанн Фомич Лорченков. По данным 1827 года о.Иоанн имел сан протоиерея и был благочинным Чечерского духовного заказа (духовные заказы – местные коллегиальные церковные судебно-административные учреждения в Российской империи – примечание автора). В 1829 году о.Иоанн Лорченков скончался, на его место пришел Иоанн Фокич Офяровский. Интересный факт: в 1834 году консистория своим указом закрепила место священника при Спасской церкви за воспитанником Могилевской духовной семинарии Иоанном Лорченковым, сыном священника, который был рукоположен в сан иерея в 1840 году. С февраля 1844 года настоятелем стал Василий Петрович Лепешинский. В 1857 году в состав прихода входили слободы Захарполье (357 душ крестьян) и Белая (32 души военных и 10 – однодворческих), деревни Сапрыки (128 душ крестьян), Мотневичи (398 душ крестьян), Причелесница (166 душ крестьян) и околица Кураки (40 дворян и 5 дворовых людей).

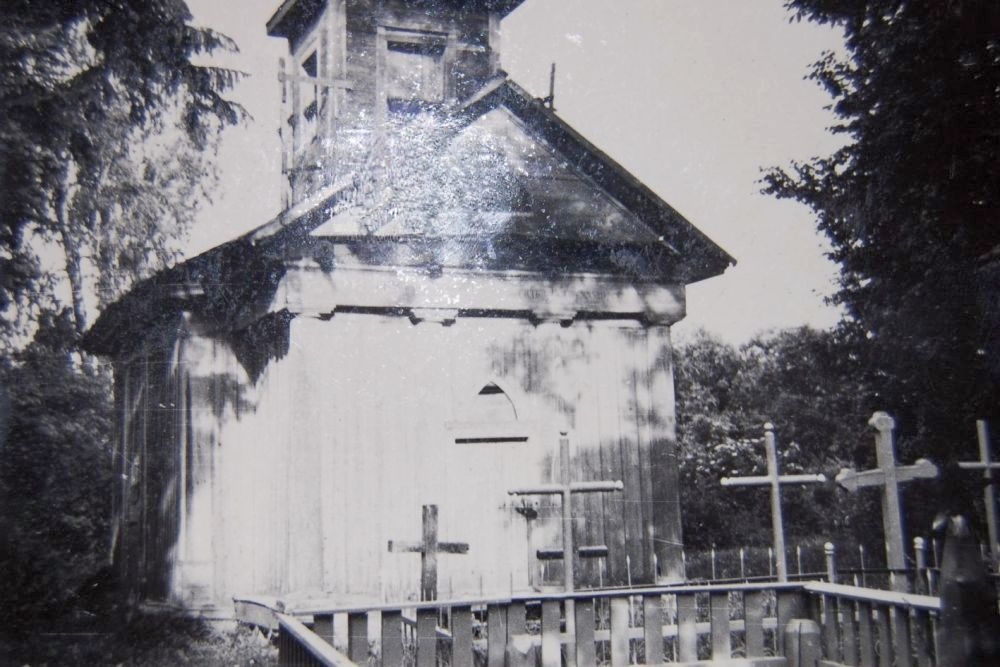

В конце 19-го века, предположительно в 1870 году, церковь перевели в разряд приписной вероятно из-за удручающей бедности, которая печально выделяла ее из всех остальных храмов. Вот какую характеристику дал Преосвященнейший Мисаил, Епископ Могилевский и Мстиславский при обозрении церквей Могилевской епархии в 1897 году: “Приписная Спасо-Преображенская церковь, снаружи и внутри неблаговидная, сырая; от сырости и запущенности отваливается по местам штукатурка. Богослужение совершается в этой церкви очень редко; утварь посредственная. Есть церковный дом, в котором живут сироты – дети священослужителей местных – бесплатно”. (Могилевские епархиальные ведомости. 1 –11 апреля №№10-11, 1898 год, часть неофициальная. С.136).

В 1905 году церковь из приписной преобразовали в приходскую. Этому предшествовала длительная переписка со священным Синодом, которая началась в 1899 году. Нужно было определить состав причта, количество приходских деревень, выделить от прихожан не менее 33 десятин земли, сделать ремонт в церкви – часть суммы получили из казны, а также построить причтовые жилые помещения. К лету 1905 года большинство условий было выполнено. В епархиальное ведомство перевели 36 десятин пашенной и сенокосной земли, прихожан насчитывалось 1750 душ обоего пола. Однако собственных жилых помещений для священника и псаломщика не было. Так что прихожане обязались нанимать им квартиры за свой счет. В феврале 1906 года настоятелем прихода Спасо-Преображенского храма стал о.Иоанн Львович Комлев.

Прихожане уважительно относились к храму и стремились оказывать помощь. Об этом сообщили “Могилевские епархиальные ведомости”, №12 от 16 июня 1908 года, часть официальная, стр. 82: “23 мая преподано Архипастырское благословение и выражена признательность Епархиального Начальства владельцу Чечерского имения, Рогачевского уезда, Александру Федоровичу Безобразову за пожертвование им на ремонт Чечерской Преображенской церкви деньгами и материалами на сумму 674 рубля”.

В 1913-м году место настоятеля занял о.Иоанн Викторович Пищиков. Но в конце 20-х годов прошлого столетия он сам оставил служение и работал бухгалтером в одной из организаций.

Не взирая на то, что в эти годы были притеснения и гонения, церковная жизнь в Чечерске продолжалась благодаря духовенству, прибывшему из закрытых монастырей. Одним из таких пастырей был киевский иеромонах Анатолий Сазонович Иваненко. В январе 1929 года, когда жители деревни Глубочица обратились в Киев с просьбой дать им священника, потому что некому в Чечерске служить, о.Анатолий выехал к месту своего служения – к чечерской церкви. О судьбе о.Анатолия рассказывает “Мартиролог Гомельской епархии 1917-1953 г.г.”. О.Анатолия арестовали в 1931 году. В конце 1932 года он был осужден на 5 лет концлагерей. После отбытия заключения он вернулся в Чечерск. В годы войны и некоторое время после Великой Отечественной он служил священником на приходе. Это доказывает тот факт, что о.Анатолием, вместе с другими ответственными лицами, подписан “Акт о зверствах и злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками над мирными гражданами Чечерского района”, датированный 1944 годом. В документе (стр. 5-6) говорится о том, что фашисты разграбили Спасо-Преображенскую и кладбищенскую Георгиевскую церкви, содержали там военнопленных. Они уничтожили плащаницы, более 18 икон, написанных монахами-художниками Киево-Печерской Лавры XVIII века. Оборвали престолы, иконостасы, почти полностью уничтожили книги Священного Писания, отдельные из которых были в серебряном и пергаментовом переплетах. Вышитые серебром ризы, полотнище с алтарей были разворованы…

В 1947 году священник вновь был арестован и приговорен Гомельским областным судом к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и умер 6 июня этого же года в одном из лагерей Мордовии. Реабилитирован в 1989 году.

Трагична судьба еще одного чечерского священника – иеромонаха Эммануила Сильвестровича Назаренко. О. Эммануил был арестован в январе 1933 года по обвинению в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности. Следствие завершилось в марте – о. Эммануила приговорили к расстрелу. Реабилитирован в 1989 году.

В послевоенное время храм местные власти использовали для хранения зерна и под склад райпотребсоюза. Богослужения совершались в кладбищенской Георгиевской церкви. Спасо-Преображенская была возвращена приходу только в мае 1953 года. Настоятелем вновь стал о. Иоанн Пищиков. В 1954 году о.Иоанн заболел. Заместить его из Минска в Чечерск был командирован о.Петр Сергеевич Пиневич. Больше здоровье не позволяло о.Иоанну служить. Он умер в мае 1957 года и похоронен на городском кладбище. Новым настоятелем с декабря 1954 года стал о.Петр Андреевич Михейчик, который служил до июля 1965 года. На смену о. Михейчику в августе 1964 года прибыл священник Кирилл Семенович Гончук. Прослужил о. Кирилл в Чечерске восемь лет, до октября 1972 года. В 70-х годах власти приняли решение разобрать кладбищенскую Георгиевскую церковь из-за ветхости. Затем настоятелем Преображенского храма стал о.Николай Павлович Коржич, который служил здесь более 20 лет.

Храм Преображения Господня остается духовным центром Чечерска. Он единственный выстоял и продолжает жить. Является объектом историко-культурного наследия, памятником архитектуры I категории.

Подготовил настоятель прихода храма

Покрова Пресвятой Богородицы

в агрогородке Ботвиново

иерей Александр Хамылевский

В публикации использованы материалы

церковно-исторической комиссии Гомельской епархии

Фото из архива “ЧВ”